いつもお世話になっております! 管理人の遼人(りょうと)です!

日本の夏のカブトムシと言えば国産カブトの印象が強いと思います!!

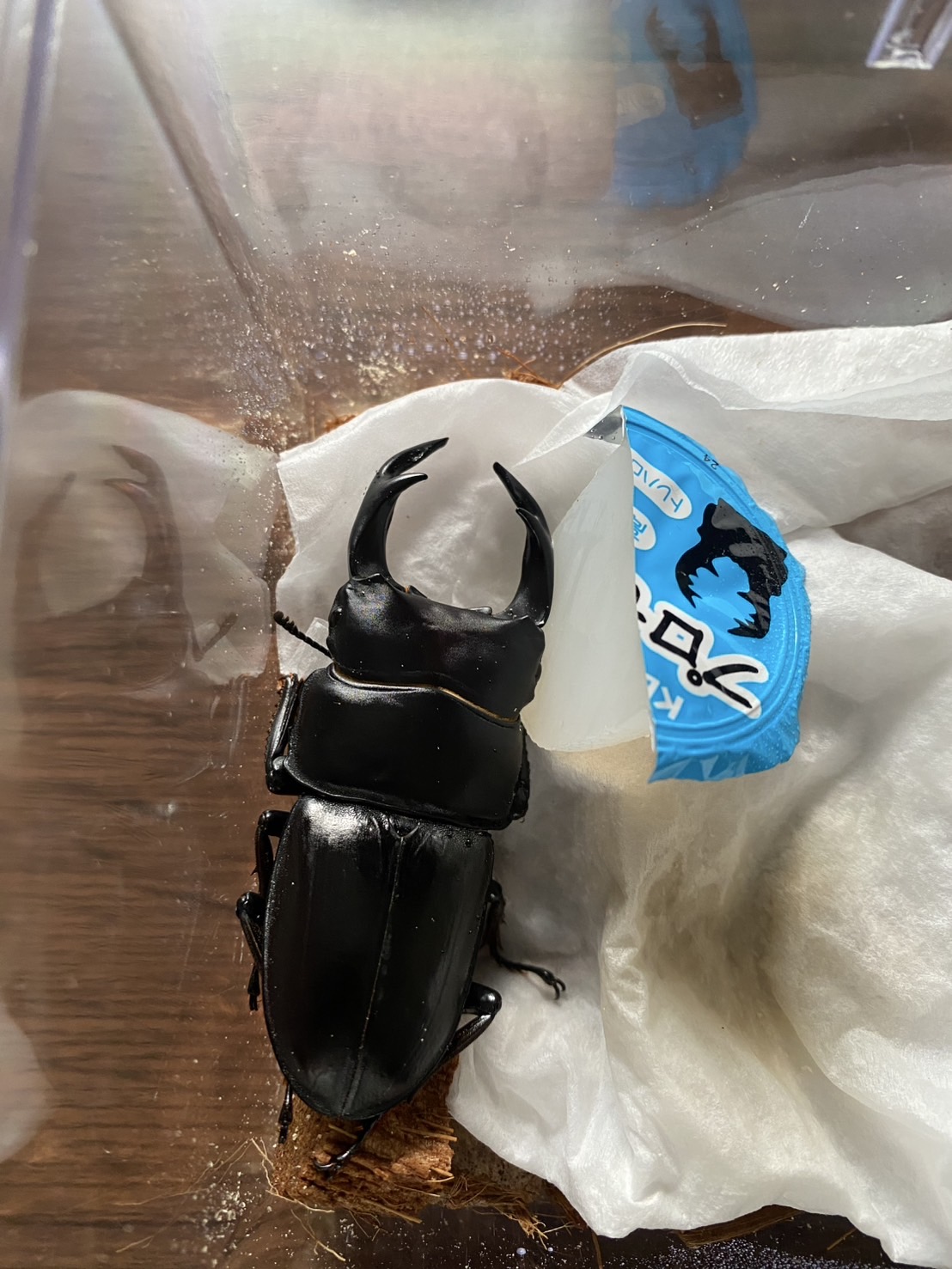

今回は国産カブト(別名ヤマトカブト)の飼い方紹介になります!

最初にざっくりとした成虫の飼い方です。ここまでで十分な人もいるかも?です。

①成虫は針葉樹マット 又は ペレットに少量の水を入れた状態のマットで飼育します。

こうすることで、広葉樹マットの影響で発生するキノコバエや、家庭で自然発生するショウジョウバエの発生を抑えることができます!

②ゼリーは1日1回交換が目安なのですが、食べきってから交換すると2日に1回になることもたまにあります。長生きさせたいなら、とにかくゼリーを切らさないようにしましょう。

③僕の場合なのですが、7月の下旬に野外で捕まえてきた国産カブトが、11月下旬まで生きたことがあります。しかし、基本的には飼育下だと3か月前後が寿命のことが多いようです。

④室内の温度が30度を超えないようにします。僕が飼っていたときは、1日に5~6時間35度超える日が何日かあったのですが、11月下旬まで生きていたので、国産カブトなら外国産と比べて気にしすぎる必要もないかなと感じています。安全を確保したいのであれば、30度を超える室温は避けましょう。

⑤直射日光は避けましょう。

ここからは国産カブトの1年間の国産カブトの飼い方を紹介します!!

1. 夏(7~8月):産卵・卵期

- 親のペアリング・産卵

広葉樹の発酵マットの入った産卵ケースに入れます。

ここで気を付けてほしいのですが、成虫は針葉樹でしたが、産卵・幼虫・さなぎは全て広葉樹です。針葉樹は一切混ぜないでください。

マットは下から7割カチカチに詰めます。ケースをひっくり返してもマットがこぼれないくらいカチカチに詰めます。上から3割はふんわり詰めてください。こうすることで、メスがカチカチのマットの部分に卵を産み付けます。

マットの加水は、マットを手で握ったときに水分が出てこなくて、マットがだまになる程度です。加水のしすぎはマットの劣化が早まるだけなので注意してください。

ペアリング(交尾させること)

①オスとメスを1週間~2週間ほど同居(同じケース内にいれること)させて、オスがメスの上に乗っかったまま交尾をしていない状態が確認できたら、交尾がすでに済んでいるという状態です。

②オスがメスの上にただ乗っかっているだけの状態のことをメイトガードと言います。

交尾済みのメスをオスが天敵から守ろうとして行っている。という状態がオスがメスに乗っかっている理由です。

③メイトガードが確認できたら交尾はすでに済んでいるので、産卵セットを組んでOKです! - 卵

約1~2週間で孵化。卵の大きさは約2mm。

卵を見つけたら卵を別のマット入りケースに移すとメスに卵を傷つけられる心配がないので安全です。

卵ではなくメスを別の産卵ケースに入れると、より多くの卵を産んでくれる可能性があります。

2. 秋(9~11月):幼虫(1齢~2齢)

- 卵から孵化した幼虫はクヌギやコナラなどの広葉樹発行マットを食べて育ちます。

- この時期は 発酵マットをしっかり与えることが重要。1年通してのことにもなりますが、成虫に比べると幼虫の方が乾燥に注意が必要です。

- 幼虫は成長に伴い、皮を脱いで2齢幼虫になります。

- ケース内のマットがフンでいっぱいになったら交換(目安:1~2か月ごと)します。

3. 冬(12~2月):幼虫(3齢)・越冬

- 幼虫はこの時期に 3齢(最終齢) になります。

- 気温が低くなると活動が鈍くなり、ほとんど動かないが生きています。

- マットは乾燥しないよう注意する程度でOKです。

- 加温は不要(自然環境に近い方が丈夫になる)です。

- 12月~2月はマット交換をしなくてOK!玄関前やベランダなどに置いておくと、より自然に近い温度で管理できます。ベランダなどの注意点なのですが、直射日光が当たらないようにしてください。1年通してですが、直射日光を当てると死んでしまう可能性があります。

元々北海道には国産カブトはいなかったといわれているが、今は国産カブトが生息していることから、北海道の森の中のような寒さ(気温)でも耐えられるので、冬場に外に置いておいて気温が影響して死ぬことはまずないです。ただ、乾燥には絶対に注意してください。

冬場は乾燥しやすいです。マンションの方は、玄関前の外などに置いておいても良いかもしれません。 - もし死んでしまったら、気温ではなく病気など、基本的には他のことが原因だと考えて大丈夫です。

4. 春(3~5月):幼虫肥大

- 気温上昇とともに3齢幼虫が再び活発に餌を食べる。

この時期になったら外に置いておく必要はありません。 - この時期が 一番体重が増える時期なので、栄養の良い発酵マットを使うと大型になりやすいです。

重要ポイント

この時期にすべてのマットを交換してはいけません。これは絶対に守ってください!!

上の方にフンが目立ってきたら、ケースにもよりますが、上何センチかだけ交換するようにしてください。幼虫がさなぎになるときに、輩出したフンを使って蛹室(『さなぎ室』のことを『ようしつ』と言います。)を作ります。フンはできるだけたくさん残しておくようにしましょう。

これに伴って、巨大化させたかったら定期的に交換したマットにどれくらいフンがたまっているかを確認した方がいいです。フンの量が多くなってきたと感じたら、すぐに交換しましょう。

人によっては、斜めにマット交換をして、ケースの端から山ができるようにフンを残しておく人もいます。このやり方でもできるので、お好みでブリードを楽しんでください!!

5. 初夏(6月):蛹化(サナギ)

- 幼虫は蛹室を作り、その中で蛹になります。

- 蛹になったあとは絶対に触らないでください。蛹室を壊してしまうと死んでしまったり、羽化不全になったりする可能性が高くなります。

- 外から観察したい場合は、「人工蛹室」を利用する方法もあります。

6. 夏(7月):羽化

- 蛹から成虫になります。羽化直後の体は白っぽいですが、時間が経つと色が付いてきます。

- 成虫になってもしばらくは蛹室の中で休みます。これは、羽の硬化や体内が蛹から成虫になるまで蛹室の中でじっとしている時間です。この時期は体内がまだ成熟していないのでエサが食べられません。これを後食(こうしょく)前(まえ)といいます。

成虫飼育の詳しいガイド

- ケースの目安

- 1頭:幅20~25cmの中型ケースで十分です。

- 2頭(オス+メス):幅30cm以上をおすすめします。

- 3頭以上:45cm以上、できれば大型ケースにします。

- 床材(成虫用)止まり木・転倒防止

- 針葉樹マットや朽ち木の上から、バスクチップ、バークチップ、ヤシガラチップなどを満遍なく敷きます。転倒防止材になります。

- 産卵させない場合でも、潜って休める深さ(最低5cm)を確保することがベターです。

- 床面がツルツルだと起き上がれず★(死んでしまう)の原因になりますので、段差と凹凸を意識して配置します。

- 隠れ家

- 樹皮や落ち葉で暗がりスペースを作ると落ち着きます。

- 設置:直射日光の当たらない涼しい日陰に置きます。

エサ(昆虫ゼリー中心)

- 基本:昆虫ゼリーを常時切らさないようにします(16~18gカップ、または大容量)。

- 交換頻度:夏場は毎日~2日に1回の交換が安心です。食べ残しは早めに回収します。

- 果物:バナナ・リンゴ・ブドウ等は喜びますが、腐敗とコバエの原因になりやすいのでご褒美程度にします。スイカは水分が多く下痢しやすいです。柑橘は刺激が強めなので避けます。

- 水分:ゼリーで足ります。別途の水入れは転倒・溺水リスクがあるため基本は不要です。よほど乾燥しすぎていない限り、加水しすぎも注意です。

- 栄養ゼリーの使い分け:産卵させる場合は高たんぱくタイプをメス中心に。寿命重視なら標準タイプでOKです。

掃除・メンテナンス

- 毎日:ゼリー交換、結露やカビの有無、転倒していないかをチェックします。

- 週1回:成虫なので、針葉樹のマットで飼育するのがベターなのですが、糞尿でマットがベチャベチャになります。あまりにもマットがベチャベチャになったら交換してください。

- 床材:マット交換時に洗ってまた使用できます。洗っても臭いにおいがとれなかったら捨てて新しいのを入れるといいでしょう。天日干しをしてにおいが消えることもあります。

- コバエ対策:新聞紙を挟むとコバエの侵入が抑止できます。また、エサ残渣をこまめに捨てるなどの衛生状態をよくすることで、コバエの発生を防ぐことができます。広葉樹のマットはコバエが湧きやすくなるので注意が必要です。

触り方・観察のコツ

- 持ち方:胸部(前ばねの付け根あたり)を両側からやさしくつまみます。角や脚をつかむと折れ・外れの原因になります。

- 落下防止:低い位置、柔らかい面(床材上やタオル上)で扱います。

- 夜行性:消灯後~夜間によく活動します。赤色ライトや弱いライトで観察すると驚かせにくいです。

寿命を伸ばすコツ

- 涼しく静かな環境を保つ(28℃超え・直射日光・振動を避けます)。

- 単独飼育または短時間ペアリングでストレス軽減を図ります。

- ゼリー常備・清潔第一(腐敗臭とコバエを出さない)。

- 毎日ちょっとだけでも様子見をします(“昨日との変化”が大事です)。

ありがとうございましたm(_ _)m 一緒にブリード活動楽しみましょう!!

何かあった際にはぜひコメントやお問い合わせからご連絡ください!!m(_ _)m

コメント