いつもお世話になっております。 管理人の遼人(りょうと)です!!

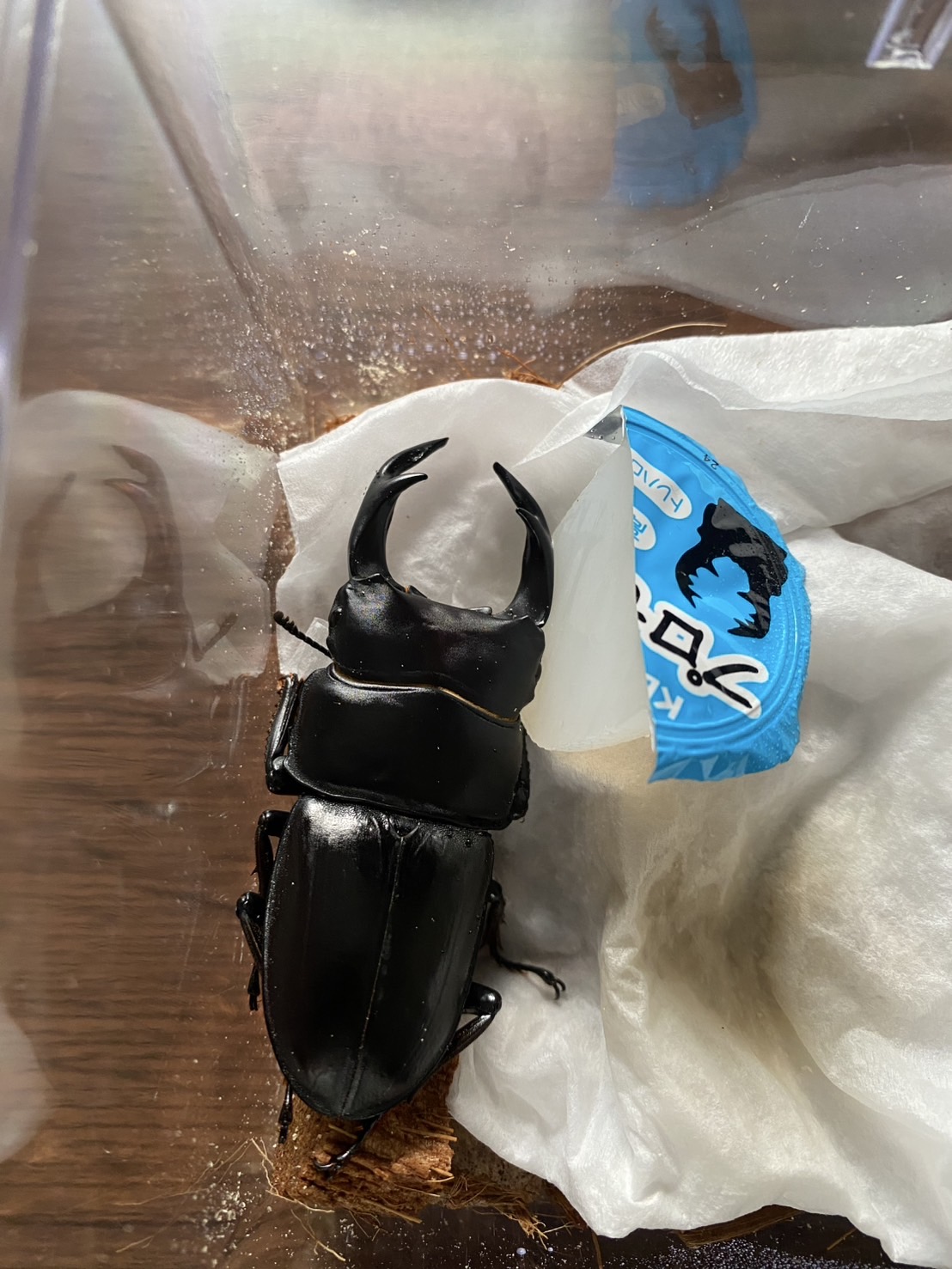

今回は国産オオクワガタになります!

オオクワガタ(Dorcus hopei binodulosus)は、日本で最も人気のあるクワガタの一種で、長寿(飼育下で3〜5年生きることも)で、比較的飼いやすい種類です。ただし、季節ごとの管理が大切です。

オオクワガタは、黒いダイヤと呼ばれていた時代があり、1999年8月に1匹が1003万5000円で販売され、日本記録として認定されています。しかし、これは過去の記録であり、近年では血統やサイズによって価格が異なり、高額なものでも十万円超えるくらい、あるいはそれ以上になることもありますが、数万円で取引されるものが一般的です。

この1999年の1003万5000円のオオクワガタは80㎜だったそうです。

しかし、今の時代だと79㎜以下の80㎜に満たないオオクワガタに関しては3000円前後で取引される、または、値段が付かないことが多いです。産地や血統によっては3000円前後で取引されることもありますが、よほどのことがないと値段が付きません。

今の時代は80㎜超えるか超えないかが1つの基準になっていて、産地・血統ともに優秀で、80㎜超えていて、81mmいかないくらいのサイズだと8000円前後での取引が多いです。

あくまで僕の直感ですが、夏場にオオクワガタをネットで売ったときは、売れる金額が他の時期に比べて全体的に上がっているような感覚があります。これは、本格的にブリードをせず夏の風物詩として家に飾りたい人で購入する人が増えるからだと考えます。

本当に1番いい時期にネットで購入するなら春か秋なんですよ。

理由として、オオクワガタに限らず全てのカブトムシ・クワガタに当てはまることだと思うのですが、夏場や冬場は外気温の関係で、配送途中に★になってしまうリスクが上がりますので、僕は春か秋がベストだと考えています!

さて、予断はここまでにして、オオクワガタを大きく育てる方法を僕なりに調べて考えて、実際にブリードしている方のご意見も参考にまとめましたので、ぜひご愛読ください!!

温度管理

オオクワガタの幼虫は温度管理をして四季を感じさせないと成虫になりません。

オオクワガタの幼虫は、ただ時間が経てば蛹になるのではなく、「環境の変化(特に温度)」を合図にして蛹化します。

人工飼育で温度をずっと一定にしてしまうと、幼虫が冬を感じることができません。すると春や夏といった本来蛹になる季節も感じることができず蛹になれないケースが出てきます。これを俗にセミ化といいます。

またその反対の現象で、1年中温度が高ければその分成長のサイクルも早くなり、すぐ蛹化してしまうことがあります。蛹化するともうそれ以上の大きさには成長しませんので、結果的にはあまり大きく育たずに成虫になってしまいます。

自然界では:春〜夏にかけて気温が上がる。秋〜冬にかけて気温が下がる。

→ オオクワガタの幼虫は、これを感じて「そろそろ蛹になる時期だ」と判断します。

そのため、オオクワガタの幼虫を飼育するときは適切な温度管理が必要になってきます。

3月はオオクワガタの産卵時期

大型個体を目指すなら3月の始めにペアリングして、3月中~4月の始めはに産卵させましょう。この時、ペアリング~産卵時の室温は25℃が目安です。暑すぎても寒すぎてもオオクワガタは産卵しなくなります。

メスに産卵させるスイッチを入れるには25℃が目安になっています。

2月になったら室温を25℃にして、そのまま1ヶ月25℃の環境に慣らすことで、3月にすぐにペアリングしてもらえるようになります。飼育温度については、オオクワガタにも個体差がありブリーダーさんの判断が大きいところにはなります。産地や血統から判断するのも1つの目安になります。

産卵材で産卵させる

オオクワガタは産卵材に産卵します。

産卵材は使用する前に加水をする必要があり、水に浮かんだ朽ち木の上に水入りのペットボトルを乗せて重しをして30分が目安です。加水しすぎて産卵しなくなってしまったという声もあったので、加水時間には注意が必要です。

また、加水しすぎは朽ち木が水を含み過ぎて水切れが悪くなること、飼育容器内がベチャベチャになり不衛生になりやすいことからも、加水時間には気を付けましょう。

加水後は直射日光の当たらない場所で6~8時間ほど日陰干しし、表面の水分を飛ばしてから使用します。

例:10時00分加水開始→10時30分日陰干し開始→夜16時30分~18時00分頃日陰干し終了

日陰干しが終わったらステーキナイフ(ホームセンター等で入手可能)で樹皮を剥がす。という作業をします。メスが産卵材に潜るときに樹皮が邪魔になるので、樹皮を取るという作業を行うのですが、カビが気になる方は剥がさない方が良いかもしれません。

樹皮を剥がすと、とてつもなく高確率でカビが発生します。発生しなかったらその地域特有な可能性が高いです。カビは自然や空気中に存在しているので、防ぐことはほぼ不可能です。樹皮をはがした場合、よほどのことがない限りカビで真っ青になったり白いモコモコのカビが生えてきます。

しかし、カビはクワガタの飼育には影響がありませんのでご安心くださいm(_ _)m

見た目の悪さが気になる場合は樹皮をはがさなくてもいいかもしれません。

産卵セット

ケースの下から5~6㎝ほど広葉樹のマットを入れます。

この時、マットはカチカチに押し固めて、しっかり圧縮して下から5~6㎝です。

その上から産卵材を置いて、さらにその上から産卵材がギリギリ見えるくらいまでマットを入れます。

転倒防止材とケースの四つ角にゼリーを置いて産卵セットの完了です。

メスを投入するまえに、メスには予め高たんぱくのゼリーをあげておくといいです。また、四つ角に置くゼリーも高たんぱくなものにしましょう。

春『3月・4月・5月』卵・幼虫が取れたら

産卵セットにメスを投入した時期から3週間~4週間ほどしたらメスを取り出します。この場合、3月下旬~4月にはメスを取り出すイメージです。

もう1つのパターンとして、1~2週間で取り出して、再びしっかりゼリーを食べさせ、別の産卵セットにメスを移し替えてもう一度産卵させるという方法もあります。

どちらの方法がいいかは好みになりますが、あんまりにも長い期間メスを入れておくと、メスが幼虫を食べてしまうリスクがあるので、長期間産卵セットにメスを居させればその分良いというわけではありません。

産卵に関しても個体差があるので、2週間でもたくさん産んでくれる個体はいますし、3週間~4週間入れたことでより多くとれたという個体もいます。あくまで目安の期間であると考えてください。

メスを取り出した後、材を割って幼虫と卵を取り出します。オオクワガタは共食いをしない種といわれていますが、大量に産卵していた場合、幼虫同士が傷つけあってしまう恐れがあるので、基本的には割り出しを行い、卵や幼虫は個別で管理します。

そして、幼虫と卵のある部屋・ワインセラーの温度をすぐに23℃に設定します。4月・5月は23℃のまま過ごさせましょう。

また、大きい個体にするなら菌糸ビンでの飼育が絶対になるのですが、親の菌糸と同じ菌糸を選ぶのがベターです。どういう理屈かは分かりませんが、親の菌糸と同じ菌糸を使った方が、幼虫の食いつきがいいとオオクワガタのブリーダーさんから言われたことがあります。

オオクワガタに使われる菌糸ビンは主に3つで、『カワラ菌糸』『ヒラタケ菌糸』『オオヒラタケ菌糸』があります。

この中でも、一般的には『ヒラタケ菌糸』か『オオヒラタケ菌糸』が使われることが多いのですが、実際に使う時は親のオオクワガタに合わせるのがベターです。

プリンカップも菌糸ビンも23℃の環境で2~3日ほど置いておいて、室内やワインセラーの温度に慣らしてから使用してください。

これを踏まえたうえで、幼虫と卵はそれぞれに合った菌糸のプリンカップで個別管理をします。プリンカップに入れておく期間は約1ヶ月(2齢になるまで)育てます。菌糸はまだ使える状態でも、プリンカップ飼育の目的は菌糸に馴れた2齢幼虫に育てることですので、2齢に育ったら800㏄の菌糸ビンに投入しましょう。

菌糸ビンの交換の目安は2ヶ月~3ヶ月経過する。又は、外から見た時に菌糸を3分の1まで食い尽くしていれば交換の目安です。3ヶ月経ったら菌糸ビン自体が減っていないように見えても、中は空っぽになっている可能性が高いです。外から見て平気そうでも、3ヶ月経ったら絶対に交換しましょう。また、菌糸も生きているので3ヶ月以上経過すると劣化してきます。幼虫を劣悪な環境におかないためにも限界が3ヶ月だと考えてください。

菌糸ビンに移動させた際にはプリンカップの食べカスを幼虫と一緒に菌糸ビンに入れることで、幼虫のあばれを防げます。この食べカスを入れる作業は、1年通して行うことなので覚えておいてください。

特に3齢幼虫であばれることが多いです。あばれると体重が減って小型化してしまいます。食べカスを入れれば必ずあばれなくなるという訳ではありませんが、あばれるリスクの減少になります。必ず入れるようにしましょう。

夏『6月・7月・8月』

オオクワガタは四季を感じさせることがすごく重要になるクワガタです。

6月~8月は夏を感じてもらうために室温は25℃になるようにしましょう。

25℃一定で保ちつつ、菌糸ビンの交換をします。この時に、幼虫がオス(頭が大きい)であれば1100㏄の菌糸ビンに、メス(頭が小さく、お尻の上のほうにオレンジの斑点がある)は800㏄の菌糸ボビンに入れます。

秋『9月・10月・11月』

秋になったら再び23℃に戻します。数日おきに徐々に温度を下げていって23℃です。

今度は秋になったことを感じさせることが重要になってきます。

ここでまた菌糸ビンの交換をするのですが、幼虫のオスの体重が28gを超えてくるようであれば、1400㏄菌糸ビンに入れ替えることをオススメします。メスは800㏄で大丈夫です。

冬『12月・1月・2月』

冬は基本的に数日おきに徐々に温度を下げていって1月には16℃~18℃になっている状態で管理します。徐々に温度を下げていって18℃~19℃でも十分という情報もありますが、確実に冬を感じさせるのであれば16℃~18℃をオススメします。

個体差があることなのですが、オオクワガタは15℃下回ると活動が鈍くなってくるという情報もありますし、10℃でも菌糸を食べていたという情報もあります。

基本的に高い温度の方が幼虫が活発に動くので、大型個体を狙う場合、18℃~19℃で管理すればより大型に育つ可能性が高いです。

本格的なブリーダーさんで0.5℃単位で管理している方もいますが、そのレベルでの管理は一般的には難しいので、割愛させていただきます。

あくまで冬を感じさせるために15℃を下回らない範囲での管理をお願いします。重要ポイントなのですが、冬場にあまりにも高い温度にしすぎると、春・夏で蛹化しなくなってしまい、蛙化してしまう可能性があるので注意が必要です。

菌糸ビンの交換時に、秋と同様幼虫のオスの体重が28gを超えてくるようであれば、1400㏄菌糸ビンに入れ替えることをオススメします。

春『3月・4月・5月』

再び23℃で管理します。数日おきに徐々に温度を上げていって23℃にします。ここで幼虫たちに春が来たことを察知させます。この23℃に戻すという作業が非常に重要で、幼虫が蛹になる準備を始めてくれます。

蛹室を作り始める時期になりますので、もし菌糸ビンの交換をしないといけない場合は、23℃に変える前に菌糸ビンの交換を済ませておきましょう。

ここで殆どのオオクワガタが蛹になります。蛹室を作っているところが見えたら、絶対に蛹室を壊さないようにすること、幼虫や蛹に刺激を与えないようにすることを守ってください。

例外として、蛹化した際に、周りの菌糸が真っ黒になったり、キノコが蛹室内に生えてきたりしているようであれば、蛹化してから1~2週間後に蛹を掘り出して人工蛹室に移しましょう。

蛹の期間は約2週間~4週間です。この期間は飼育している温度やオス・メスの違いまた個体差などによっても変わってきます。あくまで目安としてお考え下さい。

夏『6月・7月・8月』

数日おきに徐々に25℃まで上げていきます。7月中に25℃で管理できるようにすることがベターです。蛹やちょっと遅めの幼虫がいるのであれば、急激な温度変化は★になるリスクにつながりますので注意が必要です。数日おきに少しずつ上げていきましょう。

羽化した直後はオオクワガタの体はまだとても柔らかくデリケートな状態です。

羽化した直後はまだ体が柔らかいのですが徐々に固くなっていきます。この間は蛹と同様絶対に触らず刺激しないでください。10日も経てば赤かった体は見慣れた黒い色に変わります。

オオクワガタは羽化してから2~3ヶ月はエサを食べないので、エサを与えなかったからといって死んでしまうことはありません。これを後食前といいます。

1ヶ月ほどしたら、触っても平気です。触りたくなって取り出した場合は、水苔の入ったケースに入れて程よく加湿しながら後食開始するのを待ちましょう。

次世代のためのペアリングは羽化してから約5~6ヶ月経たないとできません。

また来年の3月にすることをお勧めします!

ありがとうございましたm(_ _)m 一緒にブリード活動楽しみましょう!!

何かあった際にはぜひコメントやお問い合わせからご連絡ください!!m(_ _)m

コメント